スイスの職業訓練制度 〜職業教育への世界的な関心と期待

2016-10-02 [EntryURL]

世界的に注目される職業教育

スイスでは、義務教育の9年間を修了したあと、3人に2人が、日本で一般的な全日制の高校に通わず、「職業訓練」という実践的な職業訓練と学校教育が並行する教育課程にはいっていきます。特に男性にこのパターンが多く、2011年の国の統計では、男性の75%が 職業訓練課程を修了しています(女性は63%)。

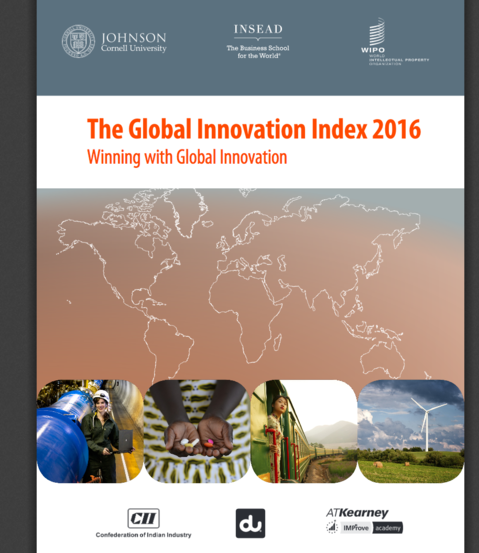

先進国の国々のなかでは非常にめずらしい、このような実業教育制度について、アメリカのオバマ大統領をはじめ、各地の政治や経済界から言及されることが増えてきており、世界的に注目が集まっているようです。

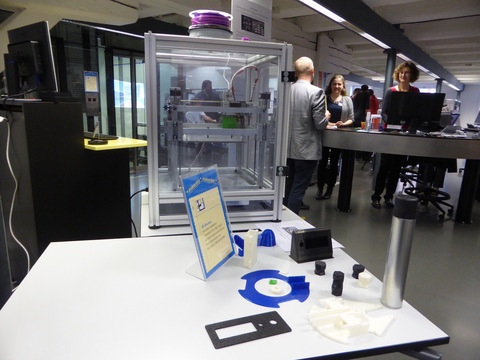

2014年からは国際職業教育会議がスイス、ヴィンタートゥアで開催されるようになり、第二回目の今年は、日本を含め80ヶ国から行政、経済界、教育界や各種組織の専門家たちが三日間職業教育のあり方について3日間話し合われました。

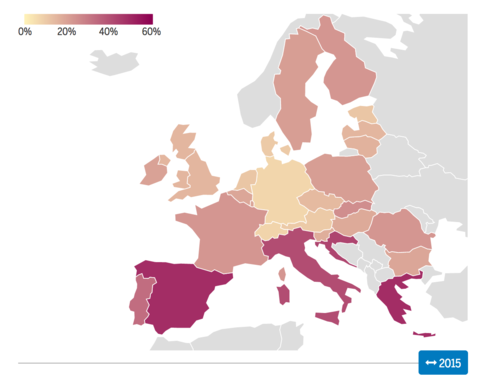

高学歴化が進んでも、失業率が下がるどころか上がる一方という悩みを抱える多くの先進国において、教育と就業をどう結びつけるのかが、改めて問われていることが、職業訓練制度(見習い制度)への関心が高まってきた大きな理由と考えられます。というのも、職業訓練制度という独特の職業教育の伝統をもつドイツ語圏の国々は、ヨーロッパ全体で圧倒的に失業率が低いためです。スイスはそのなかでも特に低い失業率を維持しており、ドイツという大国の影に隠れてこれまであまり表にでることのなかったスイス独自の職業訓練制度の在り方についても注目されるようになってきました。これまでのフィンランド型に代表されるような国民の学力全般の底上げを目指す教育制度の改革から、あるいはそれと合わせて、即戦力となるような職業訓練に重きをおく教育の拡充へと、世界的な教育の関心が少しずつ変化してきているとも捉えられるかもしれません。

今回は、スイスの職業教育過程について概観しながら、そのような教育システムによって形作られててきたスイス人の国民性についても考えてみたいと思います。(スイスの教育のあり方全般に興味のある方は、「学校のしくみから考えるスイスの社会とスイス人の考え方」をご覧ください。)

スイスの職業訓練制度

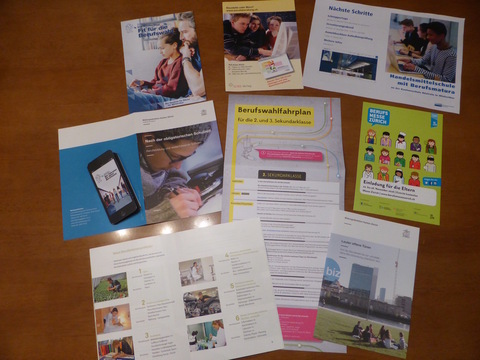

スイスでは普通中学に通う生徒が2年生になると同時に、学校や職業情報センター、また自治体からの様々な案内や資料が配布されるようになります。進路選択に関する説明資料や、さまざまな分野の職業体験の案内などです。これに並行して、親や生徒を対象にした職業訓練制度についての説明会や個別相談や、学校のクラスの生徒全体での職業情報センターや職業メッセ(さまざまな職業を紹介する展示会)訪問もはじまり、自分が興味をもつ職種や会社が、見学や簡単な職業体験を受けつけていることがわかれば、学校の休暇を利用して、あるいは学校に許可をとれば登校日を利用しても会社や現場を訪問するようになります。そして中学3年生になると具体的に職業訓練生を募集している会社への応募や面接を受けはじめ、 中学卒業後の訓練先をみつけていきます。

中学を卒業した直後からはじまるスイスの職業教育課程で学べる分野は、工業分野、事務職種、流通・サービス関係、第一次産業分野、経済、情報、建設、健康、芸術などあげるときりがないほど、様々な分野・方面に広がっており、全部で250種あります。2013年8月現在、職業訓練生を受け入れている企業は、全企業数19万1千社の約3分の1の6万3500社あり、募集人数は9万4500人分です。特に受け入れが多い業界はサービス産業で、訓練先の約80%がこの分野にあたります。

商業や工業分野の一部では、全日制の学校で3年間学んだあとに約1年の職場での実習を行うという職業訓練制度も並行して導入されているところもありますが、職業訓練課程として最も一般的なのは、デュアルシステムとよばれる、職場と学校の二カ所で並行して学ぶ形のものです。実践と理論的な理解の両者を相互補完的に行いながら、仕事への理解を深化させることを目的にするためこのような形になっています。実践重視の2年間の課程と、3〜4年の職業訓練課程(職種によって必要な年数が異なる)があり、2年の課程のあとに後者の課程に移行もできます 。職種によって若干異なりますが、通常週の3〜4日職場で働き、1〜2日専門の学校へ通います。課程の最後に実践と理論の両面を審査する試験があり、合格すると連邦能力証明書が得られます。この課程の最中、あるいはそのあとに補完的な課程をさらに修了すると、大学などの高等教育課程に進むことができます。また、より専門性の高い資格や、管理責任者になるための課程も用意されおり、これらの課程は就業しながら受講することが可能です。

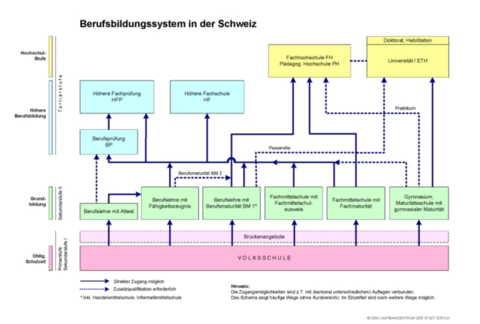

ただ説明だけを聞くとわかりにくいと思いますが、下の図をご覧いただくと、イメージがつかみやすいかと思います。州によって若干詳細が異なりますが、スイスで一般的に義務教育課程(ピンク色の部分)を終えたあとに、どのような進路(緑色から上の部分)が可能かを示した簡略図です。この図で最も重要なのは、細かいそれぞれの修学課程の種類ではなく、 まずこの図で矢印の数がやたらに多く、それが一方向ではなく左右さまざまな方向に、どの緑の枠からも伸びていることです。これは、どの課程にいっても、その課程をいったん修了すれば、上にさまざまな選択肢がある、というスイスの教育システムの特徴を示しています。上述のように職業教育を受けたからといって、その後の進路が限られてしまうわけではなく、高等教育への進学も、進学校卒業者同様に可能です。逆に進学校(大学などの高等教育のための進学を準備する教育課程で、ドイツ語圏で共通して「ギムナジウム」と呼ばれるものです。現在スイス全体で平均2割、ドイツでは5割の生徒がこの進路を選択しています)を修了した人でも、一定期間の職業訓練を経ることで、職業教育に転向したり、応用大学のような経験と実践を重視する高等教育に入学することも可能です。ちなみに同様の職業教育制度をもつドイツでも、これほど矢印の横やななめ移動はできないため(あるいは実質的に動きにくく)、職業教育課程修了後の大学などの高等教育へ進む人の割合は、ドイツよりスイスの方が圧倒的に多いと言われます。スイスも以前はもっと矢印が少なく、シンプルで硬直したシステムでしたが、時代の需要に合わせて、それぞれが専門的な能力や技術力を高めていくために、横やななめや上に移動を自在にできるように改善されてきて、全国的に共通のこのような制度に今日いたっています。

このような実践力を重視した教育制度は、スイス人の就業の強力なバックボーンであり、失業率を低く抑えるのに貢献してきました。また同じ制度は、スイスにいる移民たちにとっても、多大な恩恵を与えてきました。高学歴でないと仕事ができないのではなく、中学卒業と同時に手に職をつける技能を学べるチャンスがあることで、語学力や経済的な事情などの理由で、高学歴のキャリアが難しい青年層にも、就労のチャンスが大きくなるためです。(ヨーロッパのほかの国の職業教育の状況やそれに伴う移民の就労問題については、前回、記事「就労とインテグレーション(社会への統合) 〜 スウェーデンとスイスの比較」で扱っています。)

国民性としての向学心

ところで、スイスで特徴的だと思える国民性に独特の向学心があるように思います。向学心といっても、一般教養としての勉強や、なんでも知りたいといった好奇心の赴くまま何かを勉強するという趣味の域ではなく、自分の仕事や将来のキャリアに直接役に立つと思われる技術や周辺分野を学ぶ意欲という意味での向学心です。それを物語るのが、研修や講座、訓練など実業に関わる教育機会の種類の多様さと、それを受講している人の多さです。

日本やほかの国でも、資格取得や様々なビジネス講座の受講に熱心な人はもちろんいますが、(特に日本では)就労時間が長いなどの時間的な制約もあるため、社会全体としては、過密な仕事や育児と並行して勉強を続けるのは大変なことです 。これに対し、スイスで仕事をしながら勉強をしたい人にとって、非常に恵まれている点があります。会社の就労時間を減らして、講座や講習にいくことに対して、社会全体でも個々の会社においてもかなり理解があることです。職業訓練生は職場と学校という2箇所で学ぶため、正規社員に対してもさらに高い技術や資格をとるために学ぶことに一般的に抵抗が少ないのかもしません。実際に、授業をうけるために、週休3日や4日という形で就業している人はかなり多く、どこの業界でも珍しくありません。当然、課程も就業しながらも受講しやすいように、全日制だけでなく、週に数日の授業や短期集中の授業、夜間、通信など色々な形が整っています。

単に大学を卒業したという学歴ではなく何が実際にできるのか、という資格(あるいはそれに伴っている技術や能力)を重視する姿勢が社会全体に一貫してみられることや、職業訓練制度後にも体系的な職業教育課程や資格試験があり、何が自分の次のキャリアのステップとなり、それにどれくらいの時間と労力をかかるのかがわかりやすいことも、具体的な自分の目標や学習計画をたてやすくしているといえるでしょう。このため意欲的に勉強を続ける人は、 20代の若者だけでなく、子育てなどでプライベートでも多忙な30代や40代にも多くみられます。

ただし、制度やまわりの理解など、仕事と並行して勉強を続ける環境がいくらあっても、本当にやる気がなければ勉強はできないでしょう。仕事を減らす分、当然収入は減りますし、試験やレポート作成などオフの時間に苦労をあえてするのは誰にとっても楽しいことではありません。それでも勉強する人が多いのはなぜなのでしょう。

ここからは私の個人的な意見になりますが、このような向上心に、スイス特有の教育システムが大きく関与しているのではないかと思います。職業訓練の道を歩むスイスの多くの若者にとって、日本で馴染み深い偏差値や全国模試などは無縁です。ほかの人との机の上の学力で比較したり、その序列を意識し自分は勉強ができないといったコンプレックスに凝り固まるような機会も時間も中学時代にほとんどないかわりに、スイスの子どもたちにとっては、自分の適正を考えながら、自分に合う仕事の方向を探すことが重要な課題となります。そしていざ職業訓練先をみつけて職業教育課程が始まると、厳しい職場の現実において、わからないことは嫌が応でも勉強しなくてはならず、学ぶことを忌避するより、勉強することの必要性を痛感、実感する人が多くなるのではないかと思います。つまり、職場で「なんのために勉強しているのかわからない」ではなく、「勉強しないと大変なことになる、勉強が唯一の救済手段」という現実感覚を持った上で、向上心を身につける方が(もちろんすべての人が該当するわけではありませんが)比較的多いのではないかと思います。

そして、講習や研修に参加して学ぶという習慣は、仕事の世界に限らず、スイスの社会の様々なところにも浸透しているようにみえます。例えば、子どもがまだ幼い時、子育ての細かい具体的なテーマについて講習やセミナーが地域や幼稚園、学校等でやたらに多く企画されており、それらの情報が満載されたかなり厚みのある「親のための研修(教育) Elternbildung」と題する市が発行する冊子が各家庭に配布されていました。そこに掲載されている講習や講座は無料のものが少なく、大半が有料であり、お金を払ってこれらのテーマについて学ぼうとする人が多いか、あるいは少なくともそのようなことを主催者側は想定しているようでした。

ボランティア活動においても、ボランティア活動への報酬の代わりの特典として、様々な研修が受けられることを募集要項に掲げる団体が多くあり、研修に高い価値を置いていることがわかります。また、これらの研修や講座を受講する際、ただ受けっぱなしにするのではなく、スイス全土で共通する研修手帳に記録を残す習慣が普及してきており、仕事以外で受けた個々の研修も、その受講者のヒューマン・キャピタルの一部として(実際に利用価値があるかは別として)大切に捉える傾向が強くなっています。このような傾向にも、研修や勉強が自分の役にたつとする建設的な見方と、それに基づいた向上心がよくあらわれているように思えます。

おわりに

高学歴化しても失業率が高止まりしている先進国でも、産業振興のための技術や知識を効率的に伝授することが急務の途上国においても、共通して、職業教育は大きな課題となっています。このため、スイスの職業訓練制度に期待をよせ、同じような 制度を導入したいと考える国も少なくないようです。ただし経済規模、政治状況、社会構造、ジェンダー、宗教などが様々な事情が国によって異なっており、 簡単にスイス型の職業教育を異国に移植することは難しいでしょう。他方、ヨーロッパや世界の各国同士が、職業教育という課題について多く情報交換をし合い、連携をとりあうことで、今後それぞれの国にあった職業教育の形がみえてきたり、スイスにおいてもさらにその形が発展していく可能性は大いにあるでしょう。社会や時代の変化に応じ、世界的に職業教育がどのように変化・発展を遂げていくのか、これからますます目が離せなくなりそうです。

参考文献

——世界職業教育会議

http://www.vpet-congress.ch/

——スイスの職業訓練制度について

Kathrin Hoeckel, Simon Field und W. Norton Grubb, Learning for Jobs. OECD Studie zur Berufsbildung, Schweiz, 2009.

内閣府 平成26年度委託調査 教育と職業・雇用の連結に係る仕組みに関する国際比較についての調査研究 WIPジャパン株式会社2015年3月、第2章スイスにおける教育と職業・雇用の連結

Benjamin Schlegel, Das duale Bildungssystem Deutschlands und der Schweiz, Abgabedatum:13. März 2013

Urs Gassmann, Das duale Bildungssystem der Schweiz(2016年9月19日閲覧)

Berufsbildung in der Schweiz. Viele Wege führen nach Rom, Swiss Skills Bern 2014.(2016年9月21日閲覧)

Bildung, Beruf und Laufbahn, NZZ am Sonntag Spezial, 18. 4.2010.

„Die Stärke unseres Berufssystems besteht darin, dass es sich selber reguliert”, Interview, MM 37, 7.9.2015, S. 26-29.

Patricia Brambilla, Lehre auf Platz 1, MM(Migros Magazin) 06, 8.2.2016, S.20-21.

Die Uni ist auch nach der Lehre möglich, Beruhfswahl, Der Landbote, 30.3.2016, S.4.

Anja Burri, Die Schweizer Berufslehre wird zum neuen Exportschlager, Tagesanzeiger, 5.1.2015, S.1-3.

——スイスの職業教育についての海外です関心や期待について

Duales Bildungssystem, So blickt das Ausland auf die Schweiz, NZZ, 30.3.2016.

Berufsausbildung als Exportgut

Mauro Dell’Ambrogio, Duale Berufsbildung als Exportschlager?, NZZ, 27.10.2015.

——他

Du musst da rein!, NZZ, 26.2.2012.

穂鷹知美

ドイツ学術交流会(DAAD)留学生としてドイツ、ライプツィヒ大学留学。学習院大学人文科学研究科博士後期課程修了、博士(史学)。日本学術振興会特別研究員(環境文化史)を経て、2006年から、スイス、ヴィンタートゥア市 Winterthur 在住。

詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。